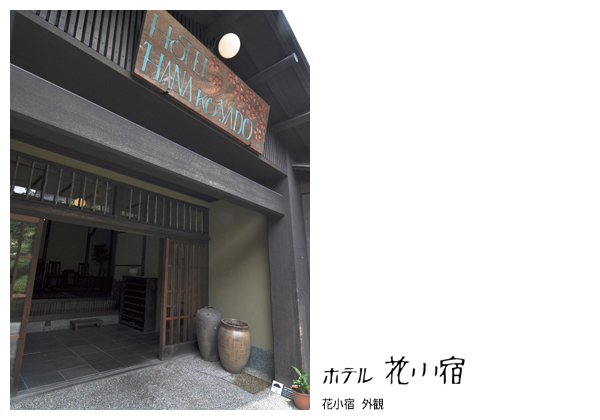

●「花子宿」─ 東西文化のよさと高齢化社会をふまえて

■ 金井社長 その次が、「花小宿」です。「御所坊」は上手くいっていたのですが、バブルがはじけたころ、雑誌『ブルータス』に、日本旅館はお仕着せをすると書かれたのです。朝は布団を引きはがして起こすとか、好きなときに好きなものが食べられないとか、マニュアルでしか動けない仲居はいらないとか、何箇条も書かれました。東京のレストランではオープンキッチンが流行っていたし、業界の人もこれからは泊食分離だといいます。

そのような時期に、綿貫先生がポルトガルに行こうと言いだしまして、「ポウザーダ」という国営のホテル巡りをしました。女王の館とか、修道院とか、歴史的な建造物を改装したホテルです。スペインでは「パラドール」です。

それで「花子宿」は「ポウザーダ」を参考にして、部屋が小さくとも歴史的な建物を使って、部屋は快適性を求めてベッドにして、食堂はオープンキッチンでお米を目の前で炊いて伝統的な地方の料理を出しました。お風呂は五右衛門風呂にして、外国人にも喜ばれるようにしました。また、「御所坊」でできないバリアフリーにして手すりもつくりました。

いまでは、日本国中あちこちに五右衛門風呂を使うところもたくさんあります。また、旅館の部屋にベッドを置くのもスタンダードになっています。これらは、「花小宿」が最初でしたから、脚光を浴びて、同業者も相当見にきました。

■ 金井教授 「花小宿」が1999年ですか。雑誌の取材で伺ったり、ふらっと食事に行ったりしましたが、サービスも良いし、料理もとても美味しい。

■ 金井社長 「花小宿」でサービスする人は、「御所坊」などと入れ替えることがありますので、同じスタッフがやっています。こうして「花小宿」のスタイルの満足度を高めています。職人に飛び切りいいのをおいているということとは違います。